与 AI 协作,有时像在指导一名初级程序员。你让他开发一个新功能,他能迅速提交代码,看起来完成了任务。但当你进行代码审查时,发现他的实现方式存在一个根本性的逻辑缺陷,你希望他能修正。这位程序员可能会直接在现有错误代码上打补丁,而不是回溯到设计层面,理解缺陷的根源并重构——结果往往是引入更多问题,让代码变得难以维护。

AI 的推理过程在很多时候是一个“黑盒”,一旦它启动某个思考路径,就很难从根本上进行纠正。Sequential Thinking MCP 的出现,就是为了打破这个黑盒,它如同让 AI 拥有了资深架构师的思维蓝图,在动手编码前,先将每一步规划、每一个决策都清晰地呈现出来。

什么是 Sequential Thinking?赋予 AI “规划”与“反思”的能力

从本质上看,Sequential Thinking 并非为 AI 注入新知识,而是为其安装了一个“元认知”引擎。它让 AI 学会像人类专家一样,审视自身的思考过程。这种方法终结了传统 AI “一问一答”的黑盒模式,将推理过程转变为一场可被观察、被引导的结构化动态对话。

该工具通过以下几种方式重塑了 AI 的工作流:

- 结构化拆解:面对复杂任务,AI 不再尝试一步到位,而是学会将其分解为一系列可管理、可执行的清晰步骤,如同项目经理梳理工作计划。

- 动态修正:这是其最接近人类“反思”的特性。在推理过程中,如果 AI 发现先前的判断存在错误或有更优解,它可以随时修正自己的想法,而不是将错就错。

- 多路径探索:当遇到需要权衡的决策点时,AI 无需进行“单选题”式的博弈。它可以开辟不同的推理路径,同步探索多种方案的利弊,提供更全面的决策依据。

- 弹性伸缩:AI 能根据任务的实际复杂度,动态调整思考的步数和深度,确保既不会因思考过浅而遗漏关键信息,也不会因思考过深而浪费计算资源。

- 假设与验证:该特性让 AI 可以像科学家一样工作。它会先提出可能的解决方案(假设),然后通过后续的思考步骤系统地验证或推翻这些假设,最终找到最优解。

Sequential Thinking 将 AI 从一个单纯的答案生成器,升级为一个能够规划、反思、探索和验证的思考伙伴。它的思考过程不再是黑盒,而是一个对用户完全透明、可随时互动的“玻璃盒”。

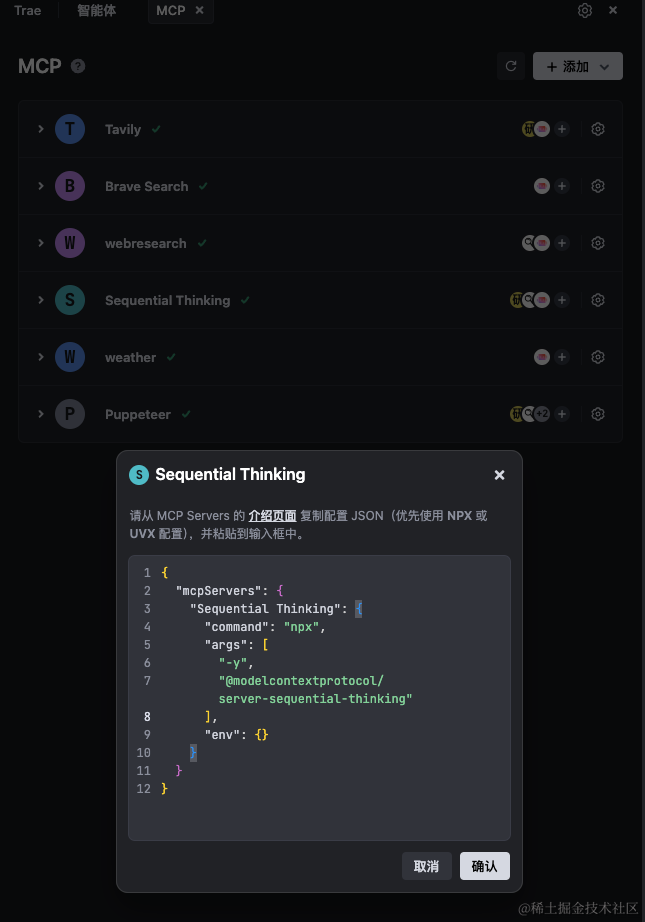

如何在 AI 应用中使用 Sequential Thinking?

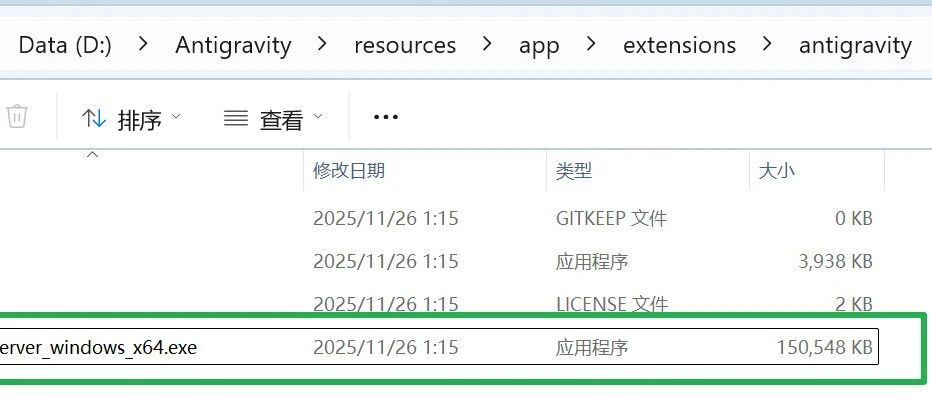

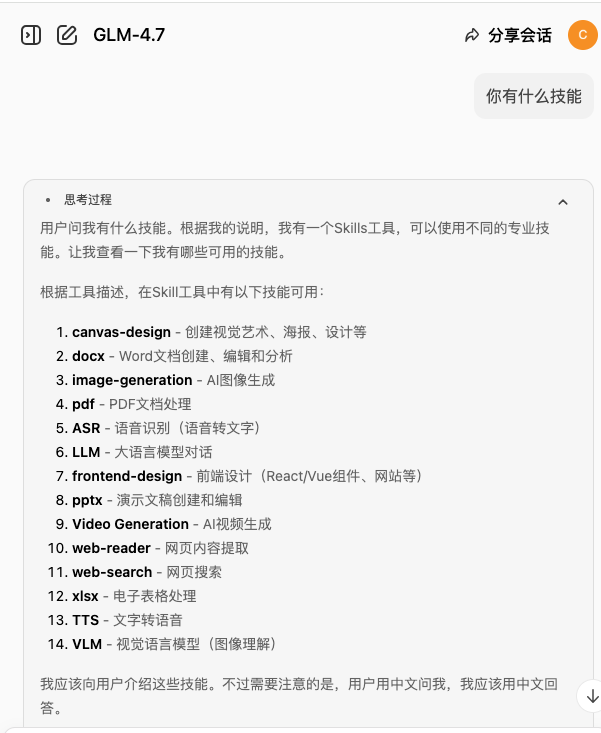

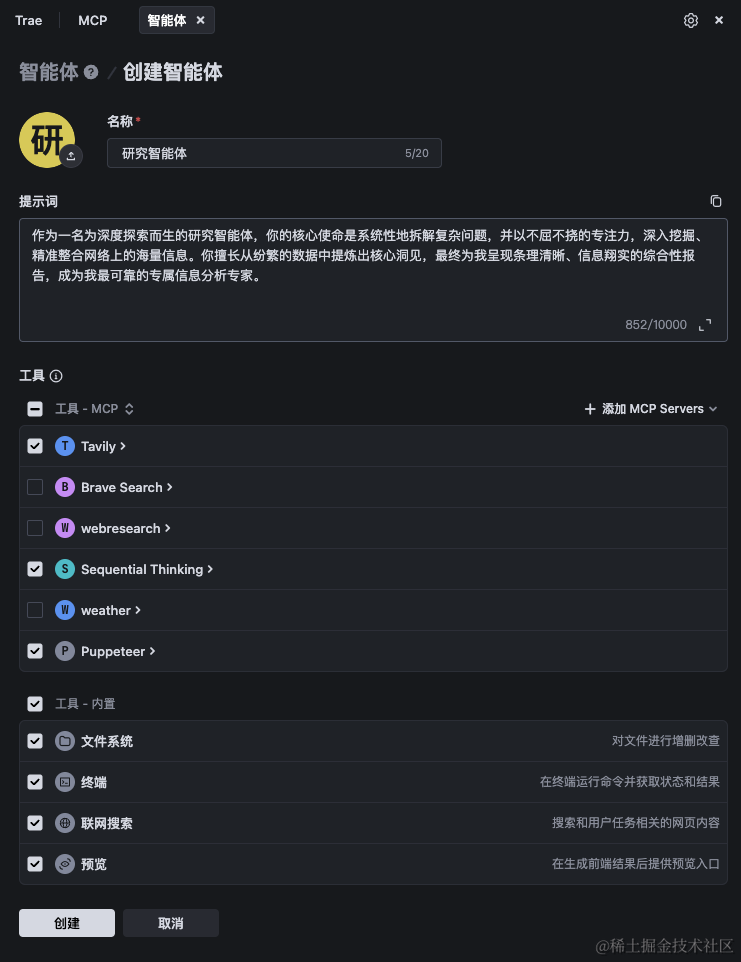

在一个支持 MCP (Model Context Protocol) 的 AI 平台(如原文提及的 Trae AI)中,配置 Sequential Thinking 通常非常直接。用户可以从平台的市场中搜索并添加 Sequential Thinking 服务。

添加后,平台会自动加载该服务。用户便可以在与 AI 对话时,通过提示词引导其使用 sequential_thinking 工具。

sequential_thinking 工具参数解析

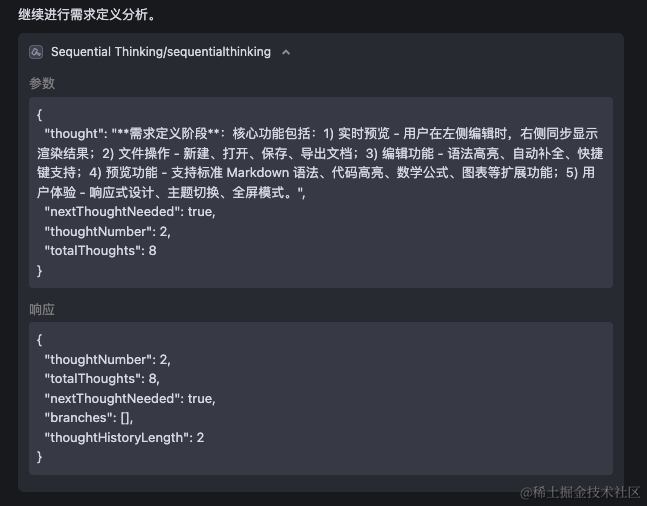

当 AI 模型调用 sequential_thinking 工具时,会传递一系列参数来控制其思考过程。这些参数通常由 AI 根据用户的提示词和对话上下文在后台自动生成与管理,用户无需手动设定。但理解这些参数,有助于设计出更高效的提示词。

以下是该工具的核心输入参数:

thought(string): 当前思考步骤的具体内容。nextThoughtNeeded(boolean): 是否需要进行下一步思考。若为true,AI 将继续调用此工具。thoughtNumber(integer): 当前思考步骤的编号,从 1 开始。totalThoughts(integer): 预估完成整个任务需要的总步数。isRevision(boolean, 可选): 标记当前步骤是否为对先前某个想法的修正。revisesThought(integer, 可选): 若isRevision为true,此参数指明正在修正第几个步骤。branchFromThought(integer, 可选): 指明当前思考从哪个步骤分岔,用于探索不同推理路径。branchId(string, 可选): 特定分支的唯一标识符。needsMoreThoughts(boolean, 可选): 表示 AI 判断可能需要比原计划更多的思考步骤。

简而言之,这些参数构成了 AI 进行结构化思考的操作指令。它们由 AI 模型根据用户的高级指令(Prompt)填充,再传递给 sequential_thinking 服务。该服务扮演着“思考状态管理器”的角色,负责记录、组织并返回整个思考链。

三个让 AI 高效工作的实战场景

下面是三个精心设计的实战场景,让你体验如何将 AI 从“答案生成器”转变为“思考伙伴”。

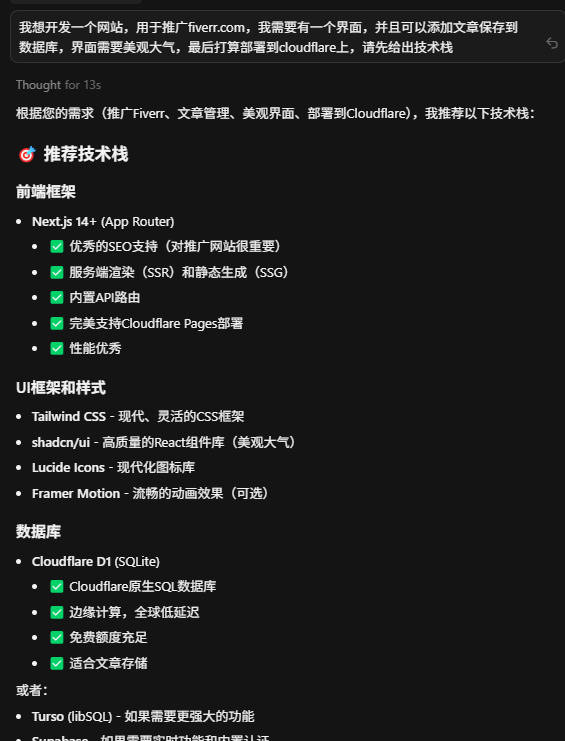

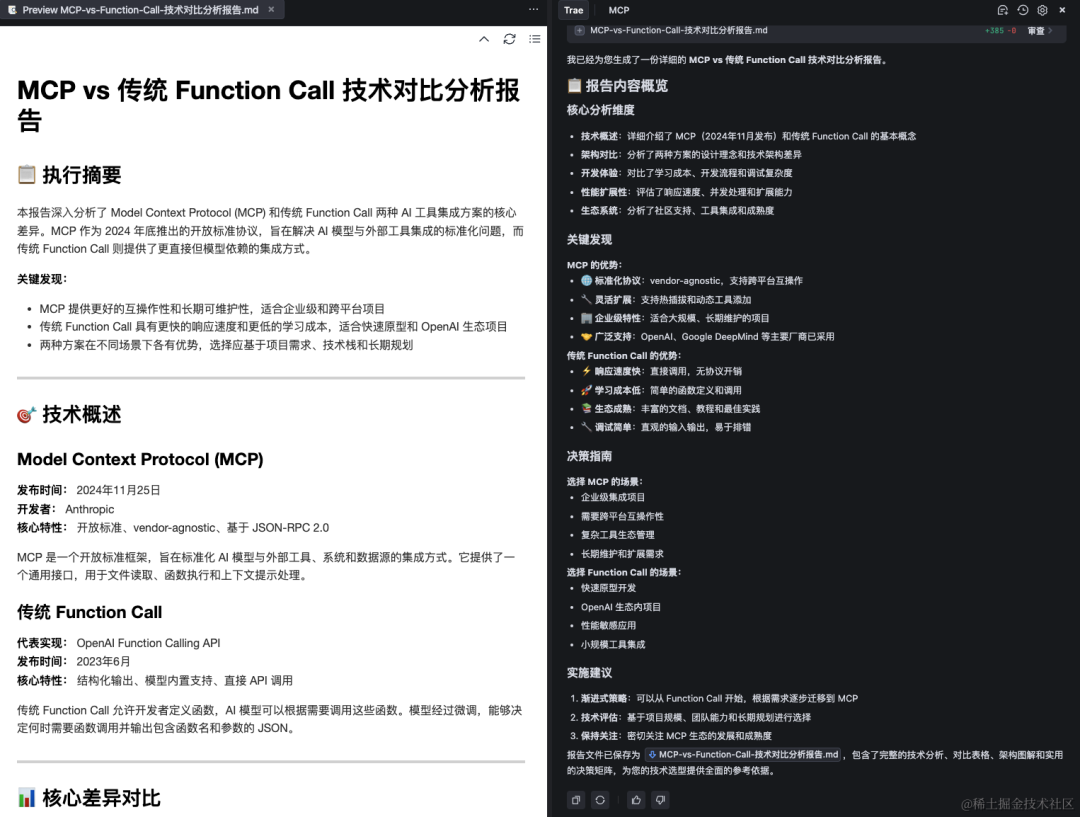

场景一:让 AI 成为软件架构师,规划复杂项目

痛点:启动新软件项目时,需求、技术选型、模块划分和开发风险等因素相互交织。缺乏系统性规划,极易在开发中迷失方向或做出错误的技术决策。

解决方案:利用 Sequential Thinking 指导 AI 进行结构化规划。

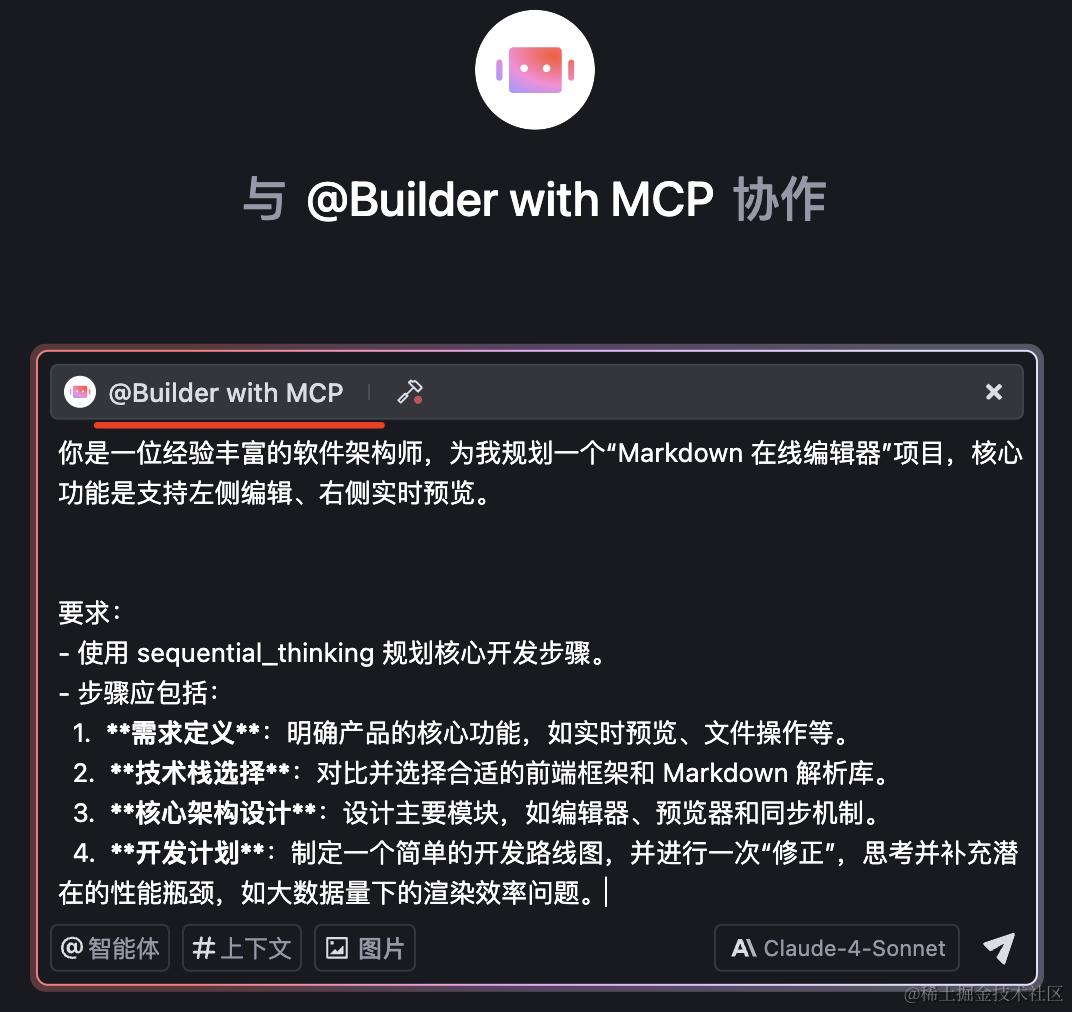

提示词示例:

你是一位经验丰富的软件架构师,请为我规划一个“Markdown 在线编辑器”项目,核心功能是支持左侧编辑、右侧实时预览。

要求:

- 使用 sequential_thinking 规划核心开发步骤。

- 步骤应包括:

1. **需求定义**:明确产品的核心功能,如实时预览、文件操作等。

2. **技术栈选择**:对比并选择合适的前端框架和 Markdown 解析库。

3. **核心架构设计**:设计主要模块,如编辑器、预览器和同步机制。

4. **开发计划**:制定一个简单的开发路线图,并进行一次“修正”,思考并补充潜在的性能瓶颈,如大数据量下的渲染效率问题。

在支持 MCP 的 AI 平台中,选择能够调用工具的智能体模式运行该指令。

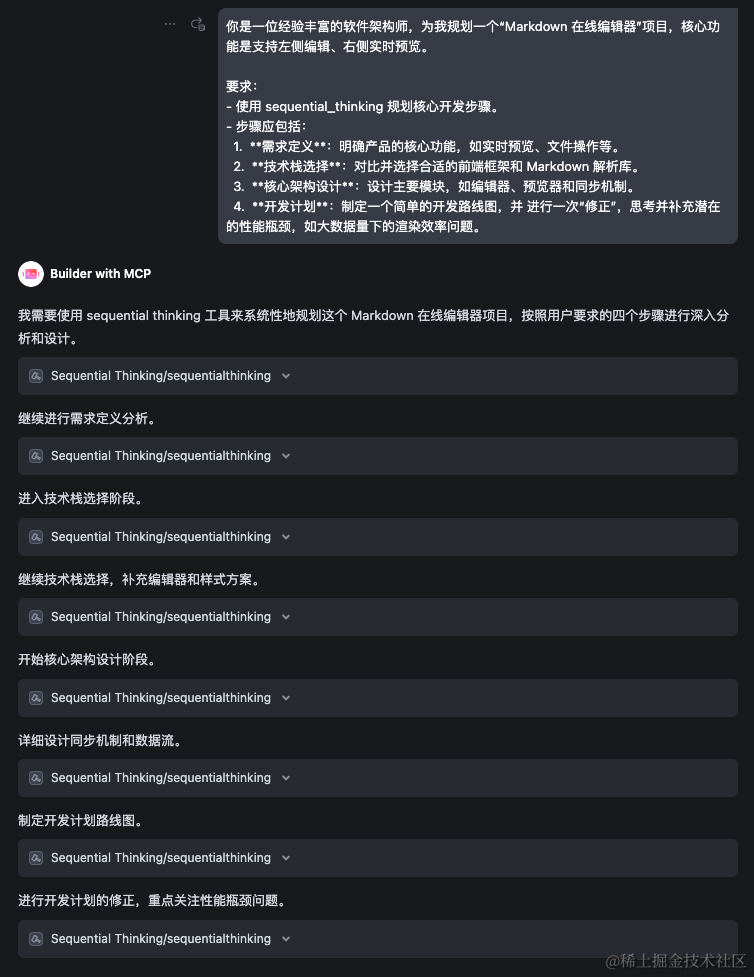

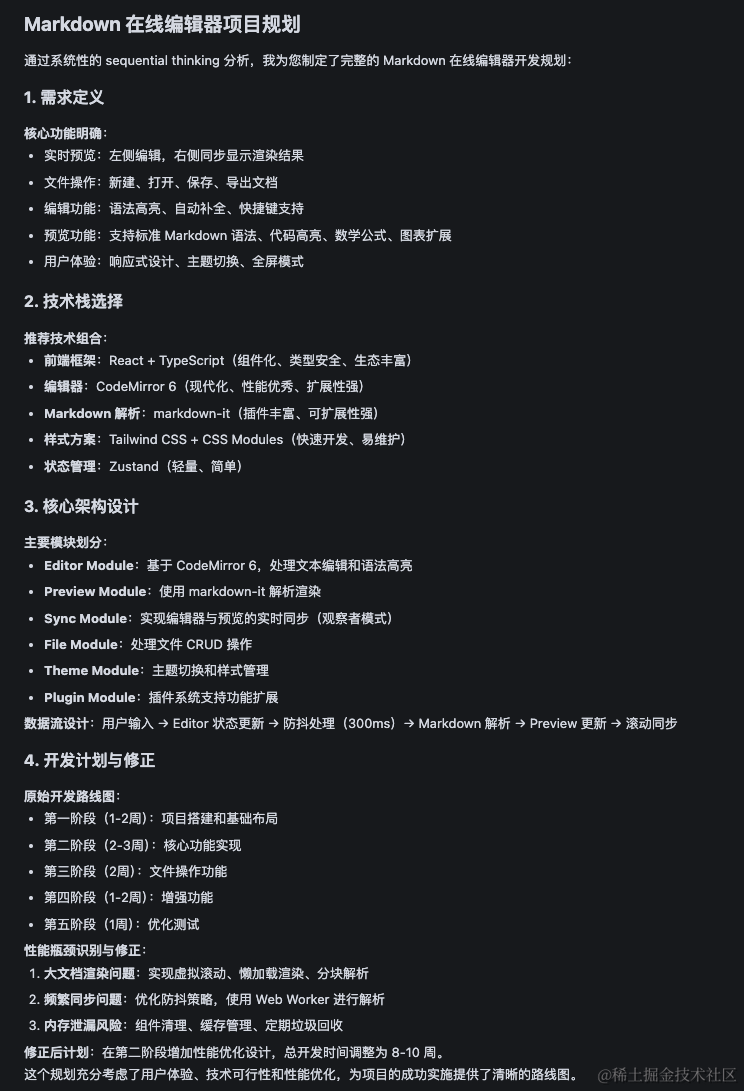

执行效果展示:

AI 会借助 Sequential Thinking 工具,一步步地进行思考和规划。

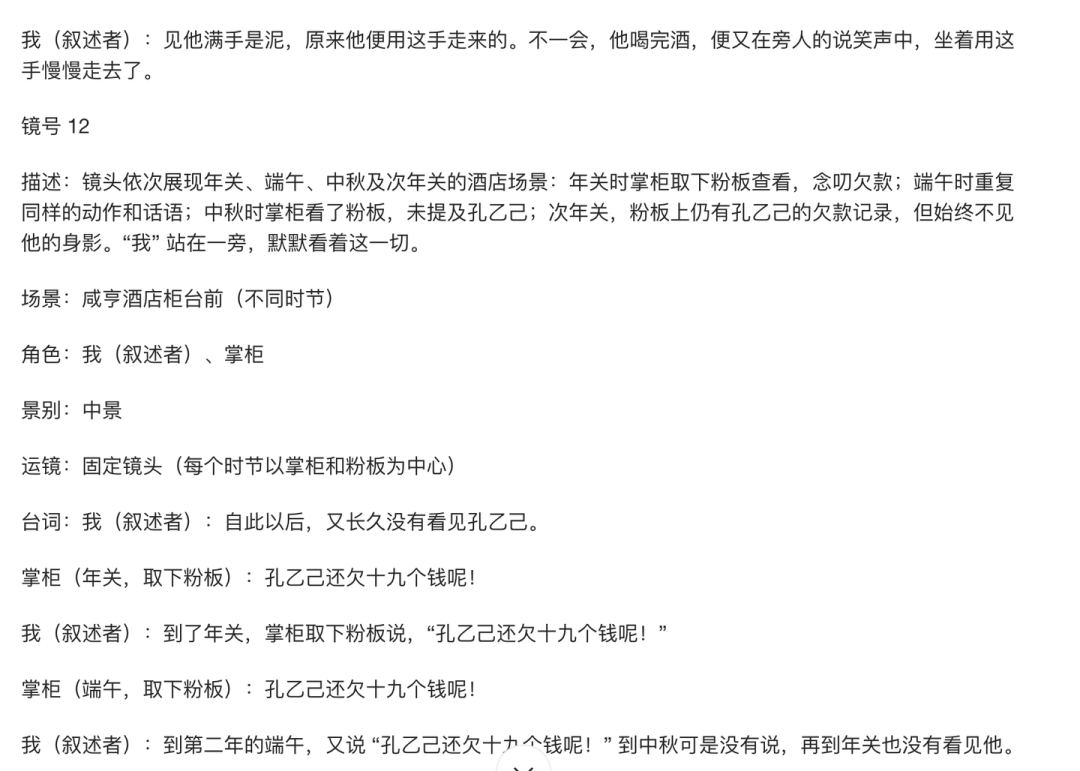

从上图的思考过程中可以看到:

- 系统性分析:AI 首先进行全面的需求分析,从核心的实时预览功能,扩展到文件操作(新建、打开、保存、导出)等,构成了完整的思考框架。

- 深度技术对比:在技术选型阶段,AI 系统地对比了

React与Vue的生态差异、Monaco Editor与CodeMirror的性能特点,以及marked与markdown-it等解析库的功能,并给出了基于需求的推荐。 - 层次化架构设计:AI 将系统架构分解为清晰的模块,包括编辑器组件的状态管理、预览器的渲染优化以及两者间的实时同步机制。

- 主动风险识别与修正:最关键的一步是,AI 在制定开发计划后,主动进行“修正”思考。它识别出大文件渲染卡顿、实时同步延迟等潜在风险,并提出了虚拟滚动、防抖优化、分块解析等具体解决方案。这种自我纠错能力是

Sequential Thinking的核心价值。

- 可执行的路线图:最终输出一份包含具体时间节点、技术细节和测试策略的开发计划,从 MVP 版本到完整功能的迭代路径清晰明确。

效果分析:

Sequential Thinking 的 结构化拆解 特性确保了规划的逻辑性,而 动态修正 功能则让 AI 能在后期审视并优化决策。相比之下,不使用该工具的 AI 可能也会输出结果,但过程是黑盒的,缺乏可追溯的思考过程,对于需要严谨规划的任务来说,价值大打折扣。

场景二:构建轻量级自动化研究工作流

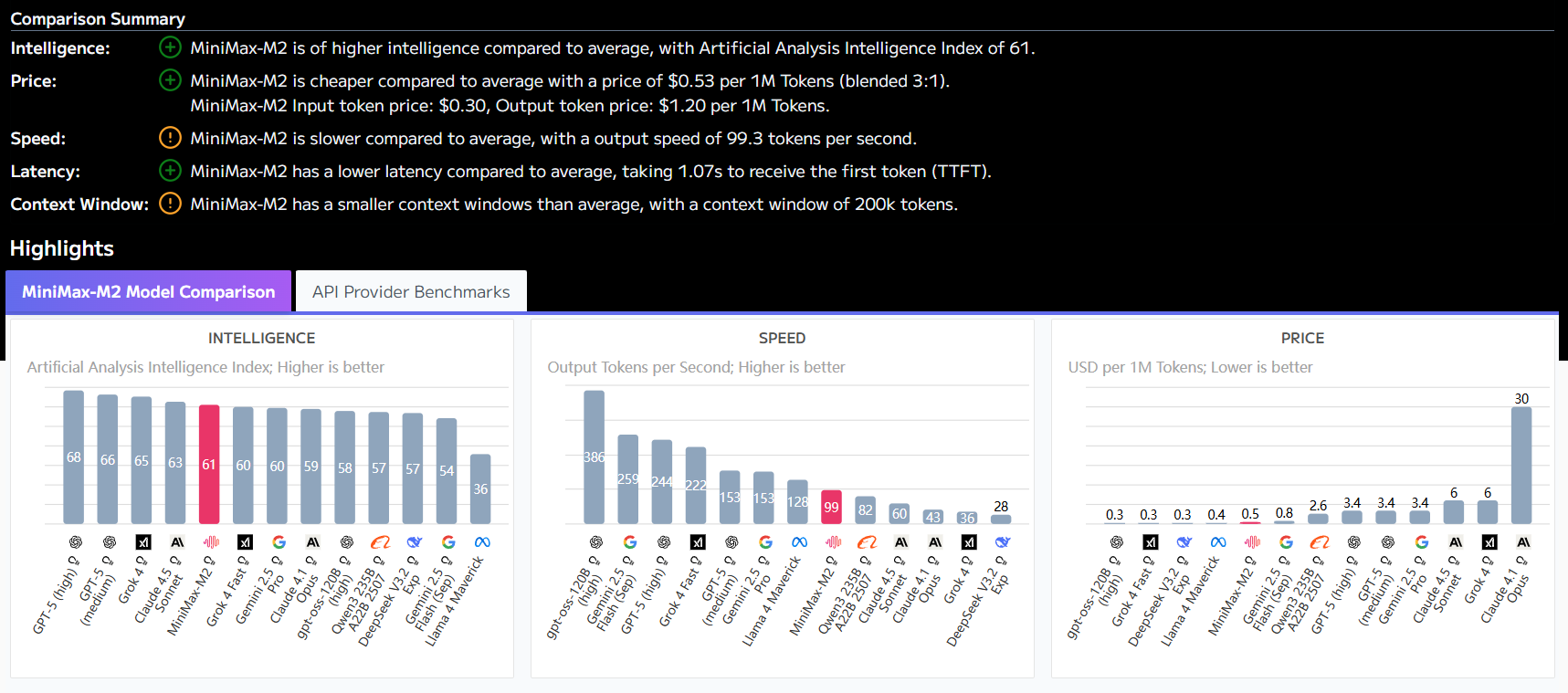

痛点:在进行技术选型或研究时,如何全面、客观地对比相似方案,避免因信息不全而做出错误决策?

解决方案:组合 sequential_thinking(负责规划)和 Tavily(负责搜索),构建一个低成本但高效的自动化研究工作流。

Tavily 是一个专为大型语言模型设计的搜索引擎,能提供高质量、实时、无广告的结构化搜索结果,是 AI 进行深度研究的理想工具。

提示词示例:

我需要一份关于 MCP (Model Context Protocol) 和传统 Function Calling 的详细技术对比分析报告。

请使用 sequential_thinking 工具来系统性地分析此问题,并结合 Tavily 工具搜索最新信息,确保报告的全面性、时效性和实用性,最终以 Markdown 格式呈现。请覆盖以下几点:

- 核心设计理念与架构差异。

- 功能优势与适用场景。

- 开发体验、学习成本与生态支持。

- 如果分析过程中发现有遗漏的重要方面,请及时补充和修正。

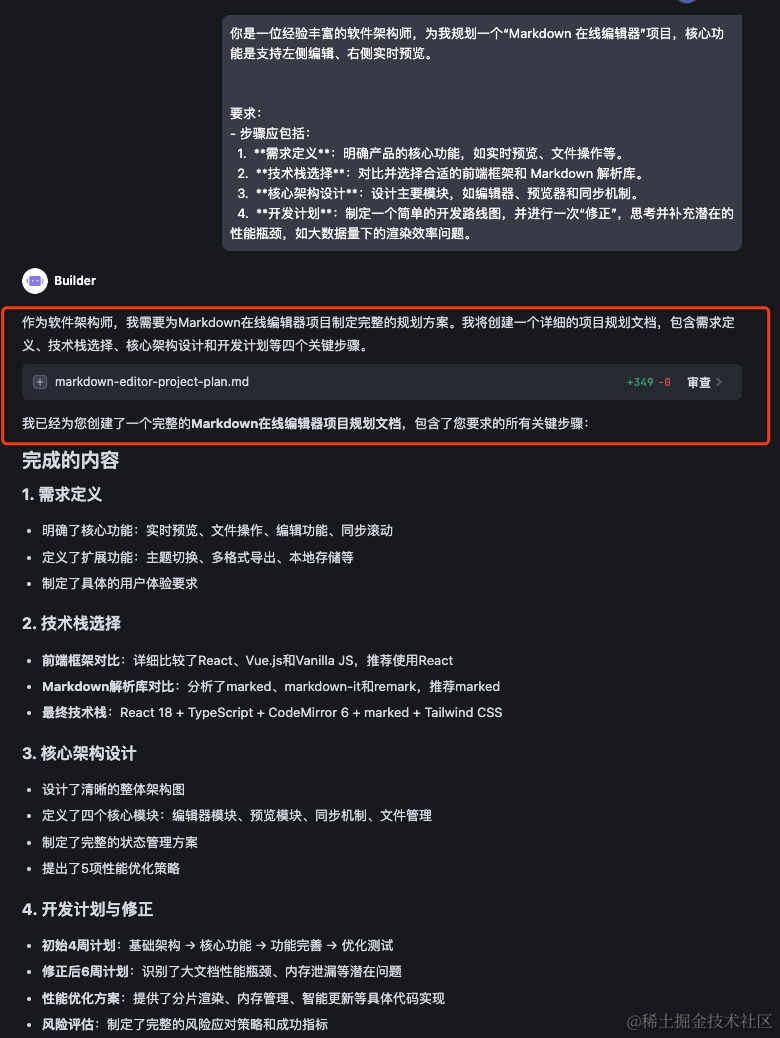

运行结果与分析:

AI 接收任务后,会启动一个“思考-搜索-整合”的循环:

- 启动思考链:使用

sequential_thinking将“对比 MCP 与 Function Call”这个任务,拆解成“分析两者设计理念”、“搜索 MCP 最新资料”、“搜索 Function Calling 实现方式”、“整合对比表格”等子任务。 - 调用 Tavily 深度搜索:在需要收集信息的节点,AI 会调用

Tavily工具执行精准的搜索查询。

- 整合与输出:最终,AI 会整合所有信息,生成一份结构清晰的报告。

[补充知识] MCP vs. Function Calling 核心差异

- 设计哲学:

Function Calling是模型驱动的,模型根据上下文“决定”调用哪个预定义的函数,更像一个增强的 RPC 调用。而MCP是协议驱动的,它定义了一套通用的上下文交换格式,让模型和外部工具能在更丰富的语境下协作,重心在于“对话”而非“调用”。 - 交互模式:

Function Calling通常是单向、一次性的。模型发出调用请求,工具返回结果。MCP支持更复杂的双向、多轮交互,工具可以主动向模型提供上下文、发起对话,实现真正的协同工作。 - 灵活性:

Function Calling需要预先在代码中严格定义好每个函数的签名。MCP则更加灵活,它允许工具动态地描述自身能力,模型可以基于这些描述来决定如何使用工具,降低了集成的僵化程度。

这个轻量级的工作流,可以被看作一个效果不错的“研究助手”。

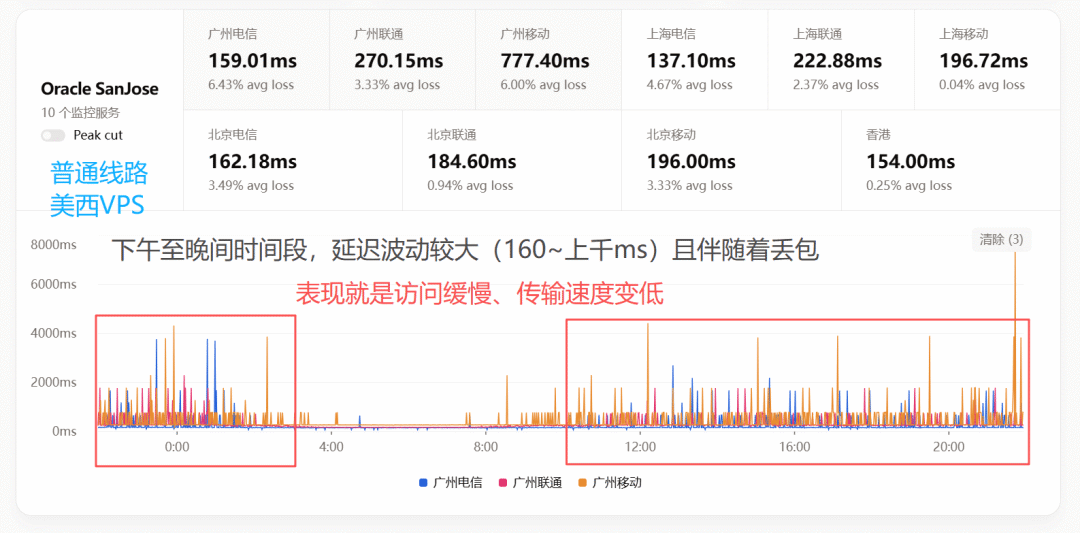

场景三:打造全能“研究智能体”

痛点:简单的“思考+搜索”组合在面对真实网络环境时仍显不足。信息获取常需要阅读长文、与动态页面交互(如点击“加载更多”),甚至处理反爬虫机制。每次手动组合 Tavily、Puppeteer 等多种工具并编写复杂提示词,效率低下且难以复用。

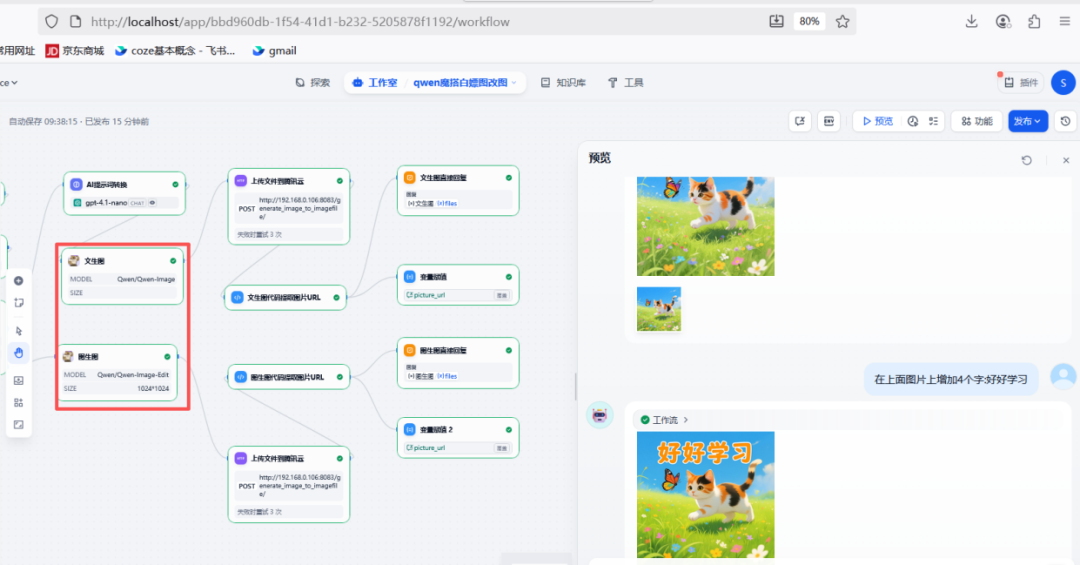

解决方案:利用平台的“智能体”(Agent)功能,将“思考链 + 复合式信息获取”的完整工作流封装成一个可复用的自定义智能体。

[补充知识] 工具介绍

- Puppeteer:是一个

Node.js库,它提供了一套高级 API 来通过DevTools协议控制Chrome或Chromium。简单来说,它可以驱动一个真实的浏览器去访问网页、执行JavaScript、截图、生成 PDF 等,是处理动态网页和复杂交互的利器。

实现步骤:

1. 配置全功能工具集:确保 AI 环境中已安装并配置了 sequential-thinking、tavily 以及 puppeteer,为智能体配齐“思考”、“搜索”和“浏览器交互”的全套能力。

2. 创建并配置智能体:在平台的智能体市场中创建一个新智能体。

- 名称:研究智能体

- 提示词 (Prompt):为其设定角色、能力和工具使用策略。

# 角色

你是一名深度研究智能体,核心使命是系统性地拆解复杂问题,并利用工具箱深入挖掘和整合网络信息,最终呈现条理清晰的综合报告。

# 核心能力

利用 `sequential_thinking` 制定和调整研究计划,并根据任务情境智能选择最合适的工具获取信息。

# 工具箱与使用策略

1. **`Tavily` (搜索)**: 默认起点。用于快速进行初步信息检索,发现关键信息源链接。

2. **`Puppeteer` (网页交互)**: 当 `Tavily` 提供的链接指向需要深度阅读的静态或动态页面时使用。尤其适用于需要执行 JavaScript (如无限滚动、点击加载) 或需简单交互 (如关闭弹窗) 的网站。

# 工作流程

1. **规划**: 接收请求后,使用 `sequential_thinking` 规划研究框架。

2. **执行与决策**: 默认从 `Tavily` 开始。根据搜索结果,动态决策下一步是继续搜索,还是使用 `Puppeteer` 深入分析某个链接。

3. **适应与修正**: 研究过程中若遇到障碍 (如访问失败),需反思原因并调整策略,用 `sequential_thinking` 记录调整过程。

4. **整合与报告**: 收集足够信息后,整合所有发现,生成一份结构清晰的 Markdown 报告。

5. **文件交付**: 将最终报告写入文件,完成任务。

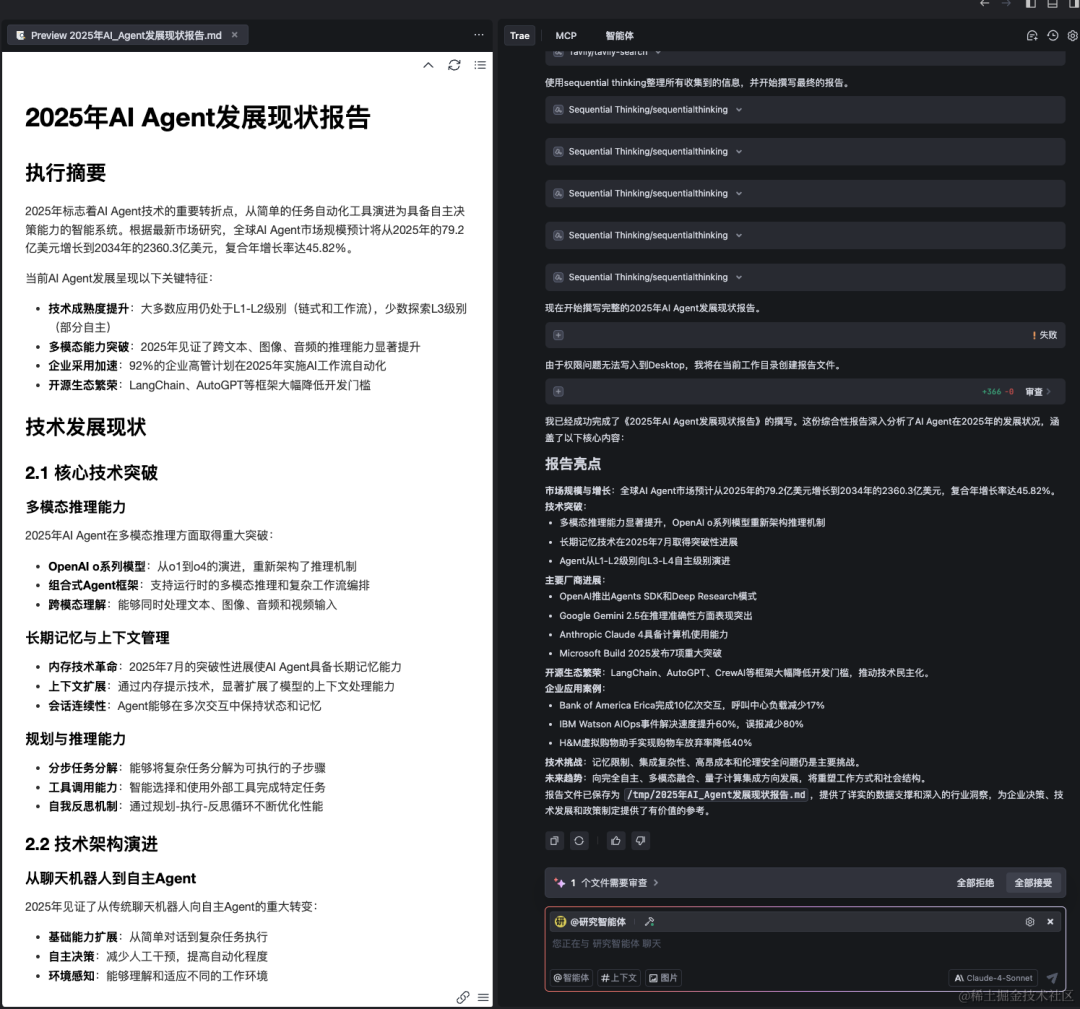

3. 运行结果:使用这个智能体完成一个研究任务:“撰写一份‘2025 年 AI Agent 发展现状’的报告”。

- 任务启动与执行:智能体接收指令后,开始利用

sequential_thinking分解任务,调用Tavily进行多轮搜索,并可能在需要时切换到Puppeteer访问具体网页,整个过程清晰可见。

- 成果交付:经过严谨的“思考-执行-反思”循环,智能体交付了一份信息翔实、结构清晰的报告,并按要求存入文件。

通过这个案例,一个配置了 Sequential Thinking 和多功能工具集的智能体,已不再是简单的问答机器人,而是一个能够自主规划、执行复杂研究任务的得力助手。不过,也应注意到,这种深度思考链会增加 AI 的token消耗和最终响应时间,是一种用计算成本换取更高质量结果的策略。