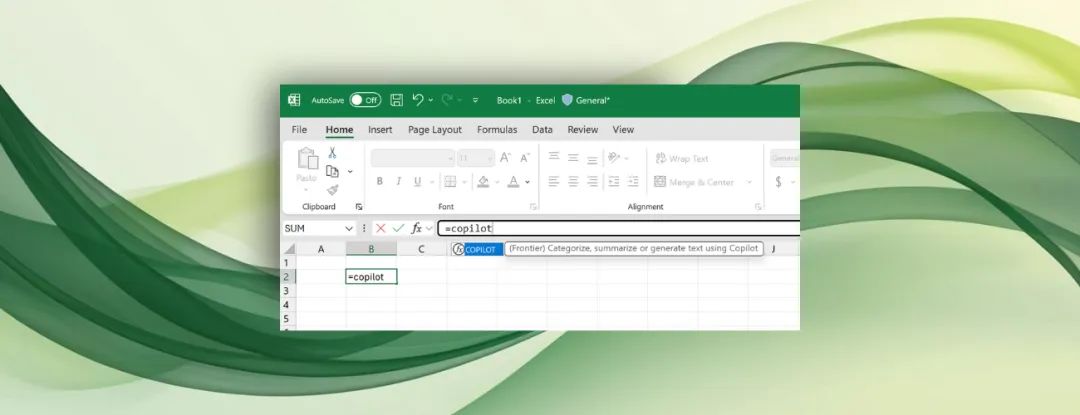

微软 CEO Satya Nadella 近期宣布为 Excel 引入一个内置函数:=COPILOT()。这项更新将大型语言模型的能力直接封装到单元格中,让 Excel 这个拥有近40年历史的软件,再次成为前沿技术的分发载体。与众多通过侧边栏对话形式植入的AI功能不同,微软选择将AI变成一个可与数据联动的函数,这背后是产品逻辑的深刻转变。

什么是=COPILOT()函数

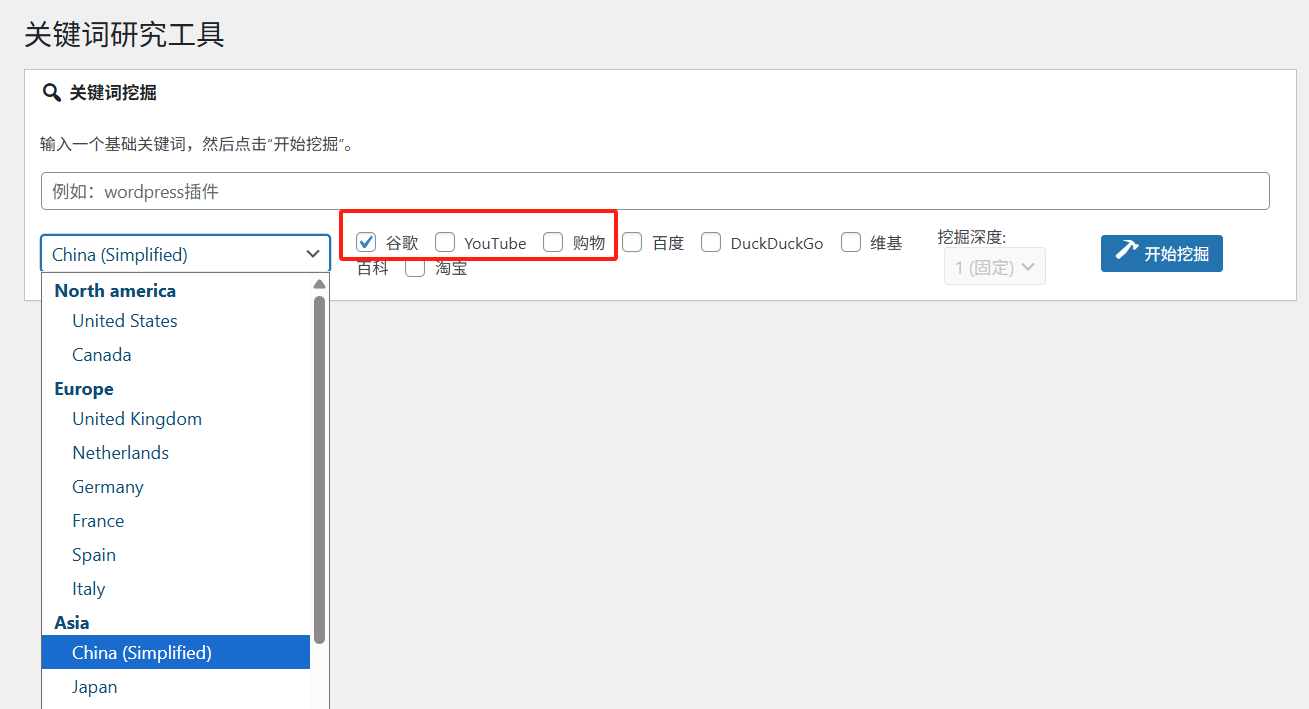

简单来说,=COPILOT() 让用户可以在单元格内直接调用AI进行计算和分析。其基础语法结构如下:

=COPILOT(prompt_part1, [context1], [prompt_part2], [context2], …)

用户可以通过这个函数,将指令和数据范围作为参数传递给AI。例如,要对A1到A10单元格的客户评论进行情感判断,只需输入:

=COPILOT(“对这些评论进行情感分析”, A1:A10)

AI将返回“正面”或“负面”的判断结果到单元格中。这一功能的核心优势在于它与 Excel 的计算引擎深度集成。当源数据(A1:A10单元格)发生变化时,=COPILOT() 函数的计算结果会自动更新,无需用户手动执行刷新或重新运行脚本。

目前,=COPILOT() 函数主要聚焦于处理非结构化文本数据,其功能覆盖以下场景:

- 文本分析: 提取关键词、进行情感分类、总结文本内容。

- 内容生成: 根据已有数据生成产品描述、SEO关键词或改写文案。

- 数据整理: 从文本中提取特定信息、自动格式化数据。

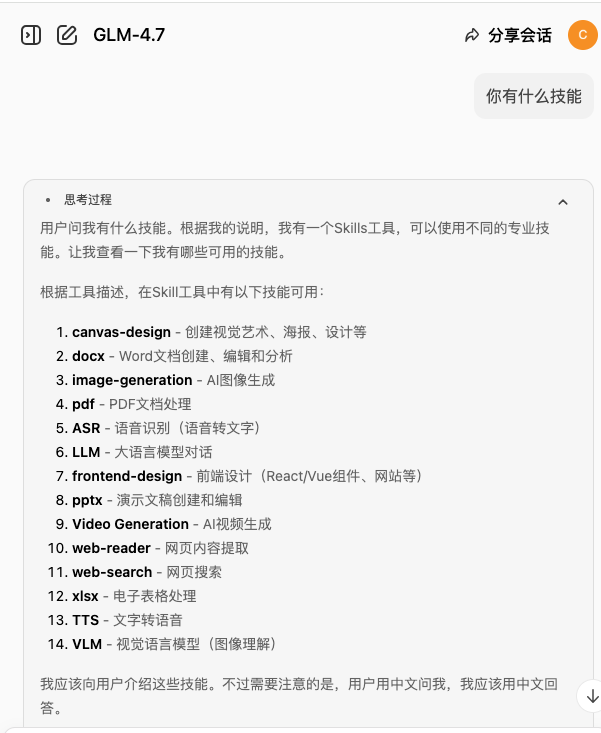

函数式AI与聊天式AI

将AI做成一个单元格函数,而非独立的聊天窗口,是微软此次更新最关键的设计决策。Google Sheets 此前也推出了类似的功能,允许用户通过 =GEMINI() 函数调用其 Gemini 模型。这标志着主流电子表格软件正在朝着同一个方向演进:让AI成为数据处理流程中的一个原生环节。

函数式AI的优势在于其“自动化”和“可组合性”。计算结果会随着数据的变化而实时更新,并且可以像其他 Excel 函数(如 IF、SUM)一样,相互嵌套,构建出复杂的数据处理工作流。这与需要用户反复提问、复制和粘贴结果的聊天式AI助手形成了鲜明对比。

此功能由 Excel Labs 插件中的实验性函数 LABS.GENERATIVEAI 演变而来,现在已被整合为 Excel 的一项核心功能。

使用限制与版本要求

=COPILOT() 目前仍处于早期测试阶段,使用时存在一些限制:

- 订阅要求: 需要拥有

Microsoft 365 Copilot企业版订阅。 - 调用频率: 每10分钟限制调用100次,每小时限制300次。

- 数据访问: 函数无法直接访问实时网络数据,所有待处理的数据都必须先导入到工作表中。

- 数据格式: 函数返回的日期为文本格式,而不是

Excel的原生日期格式,可能需要额外转换。

该功能当前仅对 Beta Channel 的用户开放。Windows 用户需要升级到 2509 版本 19212.20000 或更高版本;Mac 用户则需要 16.101 版本 25081334 或更高版本。

对于需要处理大量文本数据的用户,=COPILOT() 无疑能大幅提升效率。但值得注意的是,大型语言模型固有的“幻觉”问题在要求精确的电子表格环境中可能被放大。用户在使用时仍需对AI生成的结果保持警惕和验证,尤其是在处理关键业务数据时。